期待値

元陸上選手の為末氏の話はとても面白いと思います。 私は普段、無理なスポーツを推奨していませんが、スポーツから学べることは一杯あるなぁ~とつくづく思います。 また、現役でない限りスポーツはあくまでも遊びでなくてはなりません。それさえわかっていれば、どう取り組むべきかは自然にわ...

Shyuichi Nakamura

Nov 20, 2021

首が痛いと言うけれど

首が痛くなって、それから歩行が困難になったという高齢者が来られました。 なるほど、首を動かすと痛そうです。 そこで、どう動かすと痛いのかを聞いてみると全部と言います。 つまり、どう動かしても痛みがあるという訳です。それはありえないから、どっちに動かすと痛みが強くなる?...

Shyuichi Nakamura

Nov 19, 2021

痛いのではなく

痛いのではなく痛いと思いたいということもあります。 でも、そんな悩みを抱えている人も本当に痛みのある人と全く同じです。フェイクだとするのは間違いです。 それが何を意味しているのかをできるだけ追求する努力が必要です。 心は様々な症状を引き起こします。逆に心が症状を隠してしまう...

Shyuichi Nakamura

Nov 18, 2021

どうすると痛い?

よく患者さんに聞くのですが、どうすると痛いと聞きます。 前に曲げると痛い? 横に倒すと痛い? 何もしなくても痛い? 全部痛いと言う人が時々います。 それは嘘です。 痛みは全部に痛みを起こすことはできません。 脳は一つの痛みを受容するようにできていて、全体が痛い時でもどちらか...

Shyuichi Nakamura

Nov 17, 2021

未来から過去

凝った場所に刺激すると気持ち良いと言う感覚があるから正義だとは言えません。 凝りは筋肉が弛緩している場所だから強く揉んだり鍼してはいけないということでした。 それではどれぐらいの刺激量が適当かというと、本当に触れるか触れないかぐらいの刺激の方が効果的です。...

Shyuichi Nakamura

Nov 16, 2021

凝り

凝りは、筋肉の収縮ではありえません。 凝りは、筋肉の弛緩です。 だから強く押さえると反発します。 揉み返しはそんなふうにして起こります。 なぜ反発するかと言えば、凝りは柔らかくなっているからです。マシュマロをギューギュー押せば潰れます。 美味しくない。...

Shyuichi Nakamura

Nov 15, 2021

筋肉の収縮と緊張は根本的に違う

筋肉の収縮は筋肉が縮むことです。 しかし、筋肉の緊張は筋肉が縮むことではありません。意外にこの違いをわかっていない人は多いと思います。 一般的に凝った状態を筋肉が緊張すると言っていますが、凝りは、筋肉の収縮ではなく腫れによる弛緩です。...

Shyuichi Nakamura

Nov 14, 2021

上部頸椎の動きと迷走神経

昨日の続きです。 昨日の動画と見比べてみれば違いはあきらかですが、上部頸椎の動きは迷走神経の通っている場所であり、迷走神経の機能を考えると、胃腸にも影響を与えていることはあきらかです。 逆に考えると胃腸から消化器系を通って口腔の異常を起こす場合もあるのではないかと考えられま...

Shyuichi Nakamura

Nov 13, 2021

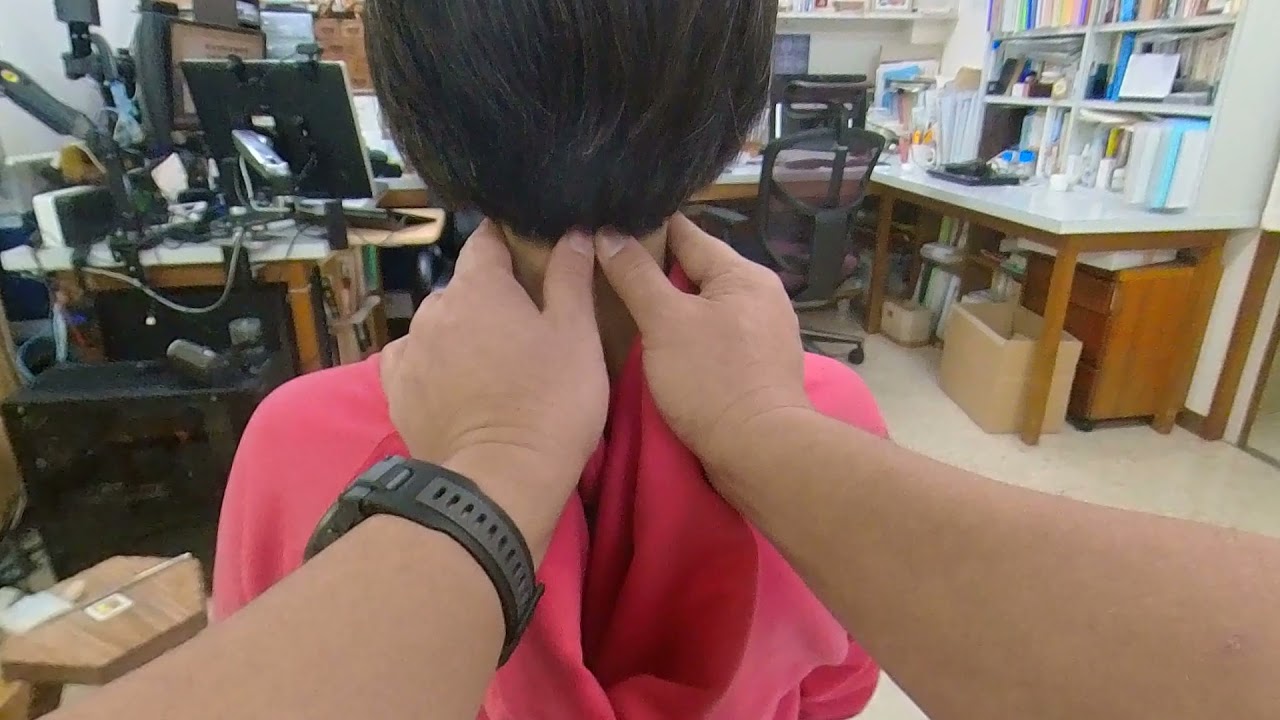

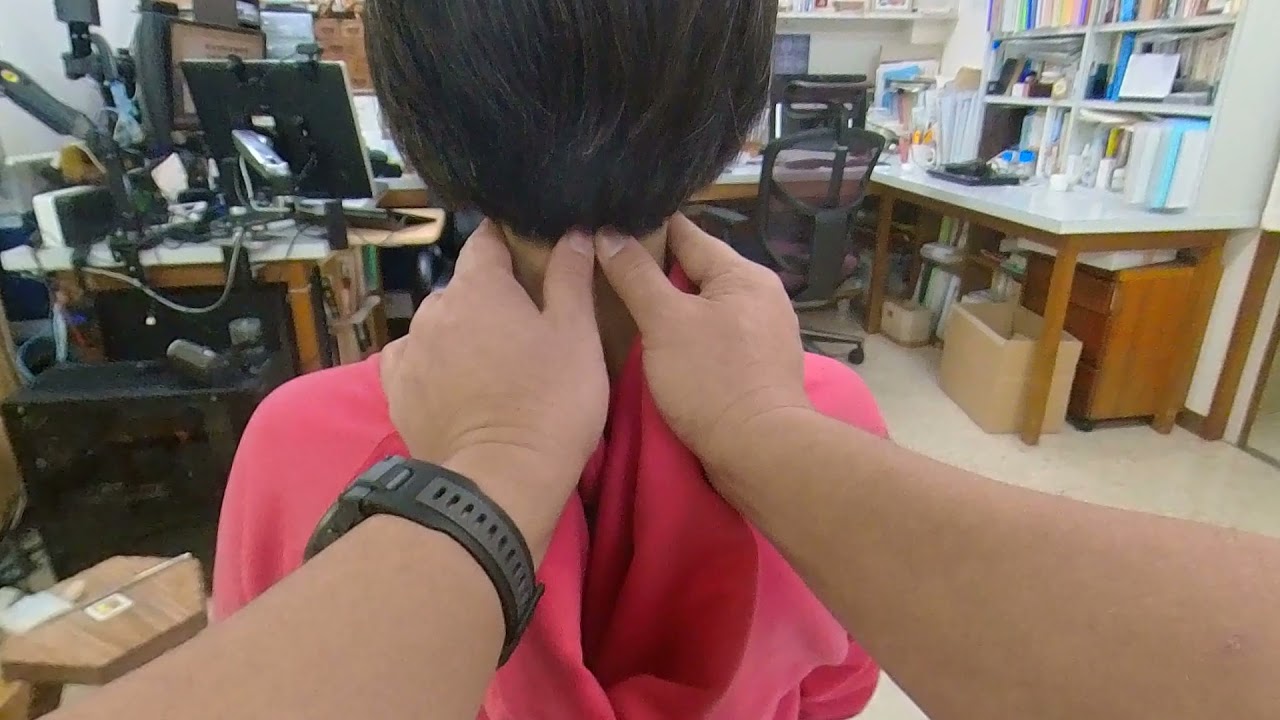

触診で首の動きをみる

首に痛みがある訳ではありません。 しかし、上部頸椎の左側の緊張があったので、ゆっくり左を向いてもらうと首が動きにくいのを確認できます。 何気ない動作のように見えますが、ここは神経も血管もリンパも多くが流れている場所です。後頚部の凝りはよく訴えられる症状ですが、耳の下の自覚症...

Shyuichi Nakamura

Nov 12, 2021

複雑過ぎる

はじめるのは簡単、終わるのは難しい。 複雑すぎる症例は、あちこち異常がでてきて、それを追いかけていると調整の目標を見失ってしまうことがあります。 異常が残っているからと言って続けていると、また戻って異常が起こったりします。 大事なことは、全体としてバランスをとることです。...

Shyuichi Nakamura

Nov 11, 2021