仙骨の動き

仙骨の動きに注目すると動かない動きがわかります。 この方の場合、お尻全体が左へ回転し、左のおしりが下がっている状態だといえます。 静止した状態で、動きが片寄っているということは、大きく動かした時にはその影響が強くでます。...

Shyuichi Nakamura

Apr 30, 2022

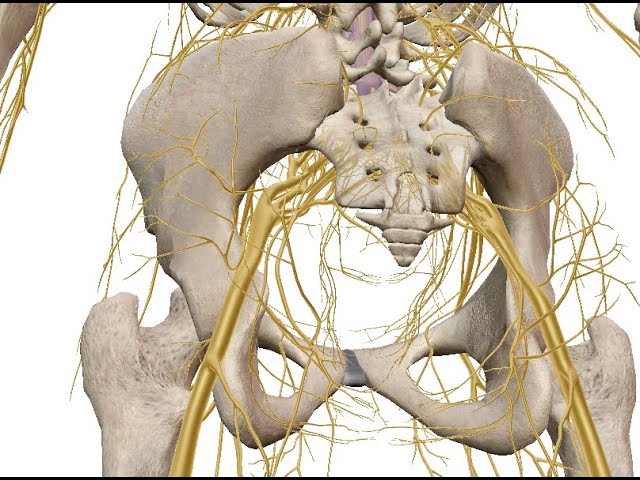

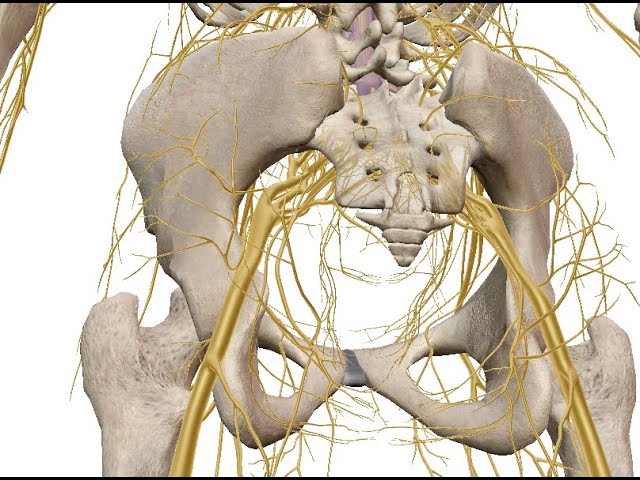

仙腸関節

仙腸関節とは、仙骨と腸骨をつなぐ関節のことです。 この関節については、様々な人が述べているので言う必要もないのではないかと思います。 臀部の動きを観察すると、目立つのが臀部の腫れです。 坐骨側の腫れ、股関節外側の腫れ、股関節前側の腫れ、腸骨上縁のラインの腫れ等々様々です。仙...

Shyuichi Nakamura

Apr 29, 2022

東京セミナー開催決定

5月22日(日曜日)東京セミナーを行います。 東京で久しぶりの専門家セミナーです。 流行り風邪の影響で今年2月ごろには行う予定だった専門家セミナーを開催します。 沢山のやり方、テクニックは一般的なセミナーでも覚えられます。しかし、そのテクニックを使うためには、その患者さんに...

Shyuichi Nakamura

Apr 28, 2022

指

指には何度も書いているように、関節の動きに法則性があります。 短軸関節でもよく観察すると動きに遊びのような働きがあるのを確認することができます。 力を入れた時に遊びがあります。力を抜いた時には、遊びは発生しません。 指先の屈曲時には、一定方向に遊びがあり、その遊びが逆向きに...

Shyuichi Nakamura

Apr 27, 2022

肘と手首、指

肩と肘はつながって関連性のある動きをしているということでした。当然ですが、肘も手首も繋がっていますので指の動きと肩の動きも関連性があります。 肩関節が内旋位になると、親指と人差し指の位置関係も変化します。 つまり、手の指の動きも肩に常に影響しているということになるわけです。...

Shyuichi Nakamura

Apr 26, 2022

肩から肘

肩関節は肘とつながっています。 肘は肩の次にある関節ですが、上腕二頭筋と上腕三頭筋でつながっています。 上腕二頭筋は初動では、あまり緊張せず、上腕筋が上腕二頭筋を押し上げて肘をまげます。 これは、制御しやすいようにしている動きなのではないかと考えられます。収縮して肘を引き上...

Shyuichi Nakamura

Apr 25, 2022

肩関節の調整

肩関節は複雑な動きをします。 一種類の動きではありません。多軸関節と言って、他方向に動く関節です。 余計な力をかけると、逆効果にもなります。 関連性のある動きを弱い力をかけていきます。それで十分動きに変化がでてきます。 そんな弱い力で?...

Shyuichi Nakamura

Apr 24, 2022

肩関節の観察

肩関節を僅かに動かすだけで関節の稼働状態を知ることができます。 関節の可動域ではありません。 可動する状態を観察していますので他動的な力は殆ど使いません。 関節可動状態を知るにはコツがいります。ただ小さく動かせば良いという訳ではありません。...

Shyuichi Nakamura

Apr 23, 2022

肩関節の続き

肩関節にある靱帯が炎症を起こして肩関節周囲炎をひきおこしている訳です。 上関節上腕靭帯、中関節上腕靭帯、下関節上腕靭帯、関節包靱帯、それに烏口上腕靱帯、横上腕靭帯あたりが緊張しているということです。 前側を中心につまる感じなので、肩関節を屈曲、内転気味にすると、つまった感じ...

Shyuichi Nakamura

Apr 22, 2022

GWの休診日

ゴールデンウィークの休診日はカレンダーどおりです。 月曜の通常休診がありますので5月1~5日は連休となります。 4月29日(祝日)休診 30日(土曜日)通常診療 5月1日 (日曜)日曜休診 2日 (月曜)通常休診 3日 (火曜)祝日休診 4日 (水曜)祝日休診...

Shyuichi Nakamura

Apr 21, 2022